水族館

[PR]

ようこそ、ユーモラスコへ!!

何のことだか気になりませんか??

漁師さんの水族館ではユーモラスコ展を開催中です!

普段の展示からガラッと模様替えして、

その生き物の名前や特徴、生態に関連づけたレイアウトにしています!

答えはユーモラスコ展で!!

byさやえんどう

PR

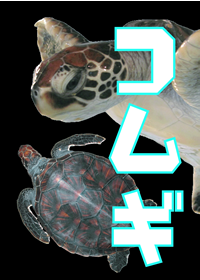

2009/07/21 20:10アオウミガメの名前決定!

6月に募集していたアオウミガメ3頭の名前が決定しました!

たくさんの応募の中からモラスコむぎのスタッフ皆で厳選しました。

個体A:甲羅の色が明るい茶色で一番元気で体が大きい⇒『ハナビ』

(甲羅の模様が花火のようだから)

個体B:甲羅の色がこげ茶色で一番体が小さい⇒『コムギ』

(一番小さいから)

個体C:甲羅の色がこげ茶色で明るい茶色の点模様がある⇒『アサヒ』

(甲羅の模様が朝日のようだから)

素敵な名前を考えてくれた皆さん、ありがとうございました!

ハナビ・コムギ・アサヒにぜひ会いに来て下さいね。

byさやえんどう2009/07/08 12:02

たくさんの応募の中からモラスコむぎのスタッフ皆で厳選しました。

個体A:甲羅の色が明るい茶色で一番元気で体が大きい⇒『ハナビ』

(甲羅の模様が花火のようだから)

個体B:甲羅の色がこげ茶色で一番体が小さい⇒『コムギ』

(一番小さいから)

個体C:甲羅の色がこげ茶色で明るい茶色の点模様がある⇒『アサヒ』

(甲羅の模様が朝日のようだから)

素敵な名前を考えてくれた皆さん、ありがとうございました!

ハナビ・コムギ・アサヒにぜひ会いに来て下さいね。

byさやえんどう2009/07/08 12:02

産んじゃいました

先日採取してきたアオウミウシが水槽の中で産卵をしていました!!

白色の渦巻きがアオウミウシの卵です。

近くで見るとすごく綺麗です(●^o^●)

ウミウシは雌雄同体であり、同じ種類のウミウシがいれば

交尾・産卵を行います。

ですが、ウミウシは、あまり視力が良くないため、

明暗が分かる程度の視力しかありません。

ではどうやって相手を見つけるのでしょうか?!

実は「匂い」で相手を見つけます。

這い跡に残っている粘液を頼りに相手を見つけるんですよ(*^_^*)

広い海の中で同じ種で子孫を残すことは大変な事だと

感じてもらえると思います!!

まだまだ謎が多いウミウシなので、飼育している中で何か発見できるように

観察したいと思います(^O^)/

byあやぱん

2009/06/16 16:03

白色の渦巻きがアオウミウシの卵です。

近くで見るとすごく綺麗です(●^o^●)

ウミウシは雌雄同体であり、同じ種類のウミウシがいれば

交尾・産卵を行います。

ですが、ウミウシは、あまり視力が良くないため、

明暗が分かる程度の視力しかありません。

ではどうやって相手を見つけるのでしょうか?!

実は「匂い」で相手を見つけます。

這い跡に残っている粘液を頼りに相手を見つけるんですよ(*^_^*)

広い海の中で同じ種で子孫を残すことは大変な事だと

感じてもらえると思います!!

まだまだ謎が多いウミウシなので、飼育している中で何か発見できるように

観察したいと思います(^O^)/

byあやぱん

2009/06/16 16:03

生きた化石の食事!

約5億年前も昔の時代からその姿を

ほとんど変えずに生存し続けている

『生きた化石』

オウムガイ!

名前はよく知られていると思いますが

食事をしている姿を見た事のある人は

なかなかいないと思います。

なので今日は約5億年前から変わらない

食事の姿を見てもらいましょう!

餌はアマエビです。

オウムガイは素早く泳ぎまわる

事ができないので給餌棒で

直接口元まで持っていきます。

餌の匂いを嗅ぎつけると・・・

90本もある触手をワーッと伸ばしてきます!

1枚目の写真と比べるとだいぶ変わった姿に

なっていますね。

見事に餌のアマエビを捕まえました。

このまま餌を口まで運びゆっくり食べていきます。

これが生きた化石、オウムガイの約5億年変わらない食事の姿です。

飼育員でなければなかなか見れないすごく貴重なシーン

だったと思います。

またオウムガイは名前に「カイ」と付いていますが、

イカやタコと同じ頭足類という仲間です。

ちなみにスミは吐きません!

今回は食事の姿をお見せしましたがオウムガイはまだまだ

分らないことのあるおもしろい生き物のひとつです。

byうちなー

2009/06/13 19:51

ほとんど変えずに生存し続けている

『生きた化石』

オウムガイ!

名前はよく知られていると思いますが

食事をしている姿を見た事のある人は

なかなかいないと思います。

なので今日は約5億年前から変わらない

食事の姿を見てもらいましょう!

餌はアマエビです。

オウムガイは素早く泳ぎまわる

事ができないので給餌棒で

直接口元まで持っていきます。

餌の匂いを嗅ぎつけると・・・

90本もある触手をワーッと伸ばしてきます!

1枚目の写真と比べるとだいぶ変わった姿に

なっていますね。

見事に餌のアマエビを捕まえました。

このまま餌を口まで運びゆっくり食べていきます。

これが生きた化石、オウムガイの約5億年変わらない食事の姿です。

飼育員でなければなかなか見れないすごく貴重なシーン

だったと思います。

またオウムガイは名前に「カイ」と付いていますが、

イカやタコと同じ頭足類という仲間です。

ちなみにスミは吐きません!

今回は食事の姿をお見せしましたがオウムガイはまだまだ

分らないことのあるおもしろい生き物のひとつです。

byうちなー

2009/06/13 19:51

小さな迷い人

昨日、磯採集に行って来ました(●^o^●)

その時にいつもは見かけない青い生物が。。。。

「もしや・・・・\(◎o◎)/!」

と思い近づいてみると、アオウミウシが居ましたよ!!!

初めて磯で見つけたのでテンション上がりましたね!!!

早速今日水槽に入れてみました♪

水槽に入れても元気に動き回ってましたよ(●^o^●)

体長は、約4cmぐらいです。

アオウミウシは、個体によって背面の模様が違います。

個体によって個性がある面白いウミウシなんですよ!!

また、比較的年中見る事のできるウミウシの一つで、いつでも出会うことができるウミウシの一つです!!

皆さんも海の中でアオウミウシを探してみてはどうでしょうか???

byあやぱん

う、うまい…。

今日ご紹介するのは『カメノテ』です!

カメノテはエビやカニと同じ甲殻類の仲間で、

磯の岩の割れ目などに固着しています。

名前の由来はそのままで、

見た目が「カメの手」に似ているからです。

実はこのカメノテ、食べれるんです!

そこで…

今日のおやつは『カメノテ』です!

料理方法は簡単、茹でるだけです!

根もとの部分をめくると身がでてきます。

味は…イカ!! に似ています。

少しグロテスクな見た目に反し、味はとてもおいしかったです!

皆さんも機会があれば是非食べてみて下さい!

byさやえんどう2009/06/08 16:13

カメノテはエビやカニと同じ甲殻類の仲間で、

磯の岩の割れ目などに固着しています。

名前の由来はそのままで、

見た目が「カメの手」に似ているからです。

実はこのカメノテ、食べれるんです!

そこで…

今日のおやつは『カメノテ』です!

料理方法は簡単、茹でるだけです!

根もとの部分をめくると身がでてきます。

味は…イカ!! に似ています。

少しグロテスクな見た目に反し、味はとてもおいしかったです!

皆さんも機会があれば是非食べてみて下さい!

byさやえんどう2009/06/08 16:13

磯の生き物おもしろ実験室!

漁師さんの水族館では6月の各週土日に

『磯の生き物おもしろ実験室』を開催中です!

皆さん、磯採集ってされたことありますか?

小さい頃、1度は行かれた方が多いと思います。

でも、じっくりとウニやヒトデの動きを観察したことはあまり無いのでは・・・?

今回の実験室では、ウニやヒトデなどの磯の生き物の持つ知られざる能力を、

針金や割りばしを使って簡単にご紹介します!

ウニやヒトデって動くの?

ウニやヒトデにも目や口はあるの?

足ってどこ?

そんなふとした疑問が解決します!

こんなヒトデの動きも見れるかも。

なんだかウニやヒトデの動きを見たくなってきませんか?

ゆっくりとした動きを見ていると新たな発見もありますが、とても癒されますよ。

皆様のお越しをお待ちしております!!!

プログラム ・ウニの輪くぐり

・ヒトデの七転び八起き

・ヒトデの牢屋抜け

☆開催日 6月の各週土日(21日は都合によりお休みします。)

☆開催時間 ①10:00 ②13:00 ③14:00 ④15:00

(1回につき10分~15分です。)

☆参加料 無料(水族館内で実施するため、入館料は別途必要です)

byさやえんどう

2009/06/07 17:19

『磯の生き物おもしろ実験室』を開催中です!

皆さん、磯採集ってされたことありますか?

小さい頃、1度は行かれた方が多いと思います。

でも、じっくりとウニやヒトデの動きを観察したことはあまり無いのでは・・・?

今回の実験室では、ウニやヒトデなどの磯の生き物の持つ知られざる能力を、

針金や割りばしを使って簡単にご紹介します!

ウニやヒトデって動くの?

ウニやヒトデにも目や口はあるの?

足ってどこ?

そんなふとした疑問が解決します!

こんなヒトデの動きも見れるかも。

なんだかウニやヒトデの動きを見たくなってきませんか?

ゆっくりとした動きを見ていると新たな発見もありますが、とても癒されますよ。

皆様のお越しをお待ちしております!!!

プログラム ・ウニの輪くぐり

・ヒトデの七転び八起き

・ヒトデの牢屋抜け

☆開催日 6月の各週土日(21日は都合によりお休みします。)

☆開催時間 ①10:00 ②13:00 ③14:00 ④15:00

(1回につき10分~15分です。)

☆参加料 無料(水族館内で実施するため、入館料は別途必要です)

byさやえんどう

2009/06/07 17:19

生物採集!

朝5:30、夜が明け始めたころ

水族館スタッフが近くの川へ生物採集に出発します。

皆、朝早くにもかかわらずテンション高く

どんな生き物が取れるのかウキウキ気分です♪

使用する道具はこちら

大・中・小サイズのタモ!

そして

特大タモの「三日月」!

このタモを使い分けていきます。

手頃な大きさの石をひっくり返しながら川下側で

タモを構え、逃げてきたエビやカニ、サカナを捕まえます!

その他にも水草が生えている所をあさったり

2人がかりで追い込んだりと捕り方はいろいろですが、

今回の採集では16種の川の生き物を捕ることができ

ました。

ちなみに、

ドジョウ、ウナギ、ボウズハゼ、カワムツ、ヌマチチブ、

モクズガニ、ヒラテテナガエビ、ヌマエビ類4種、ヤゴ類3種

ヒラタドロムシ類(幼虫)など。

今回の採集では遠く和歌山県からの水族館スタッフも

来てくれ、多くの生き物を確認することができました。

※川での採集は天候等により川の状況が変わりやすいので

十分気をつけて行いましょう!

byうちな~2009/06/06 15:46

水族館スタッフが近くの川へ生物採集に出発します。

皆、朝早くにもかかわらずテンション高く

どんな生き物が取れるのかウキウキ気分です♪

使用する道具はこちら

大・中・小サイズのタモ!

そして

特大タモの「三日月」!

このタモを使い分けていきます。

手頃な大きさの石をひっくり返しながら川下側で

タモを構え、逃げてきたエビやカニ、サカナを捕まえます!

その他にも水草が生えている所をあさったり

2人がかりで追い込んだりと捕り方はいろいろですが、

今回の採集では16種の川の生き物を捕ることができ

ました。

ちなみに、

ドジョウ、ウナギ、ボウズハゼ、カワムツ、ヌマチチブ、

モクズガニ、ヒラテテナガエビ、ヌマエビ類4種、ヤゴ類3種

ヒラタドロムシ類(幼虫)など。

今回の採集では遠く和歌山県からの水族館スタッフも

来てくれ、多くの生き物を確認することができました。

※川での採集は天候等により川の状況が変わりやすいので

十分気をつけて行いましょう!

byうちな~2009/06/06 15:46

うれしいニュース

この写真、何の写真だかわかりますか?

砂浜に何か跡がありますよね。

これ、実は…ウミガメの上陸した跡なんです!!

昨日6月2日の朝に水族館の前の小島の浜で発見しました!

日本では5種類のウミガメを見る事ができます。

その内の2種類、アオウミガメとアカウミガメを

徳島県で見る事ができるんですよ。

産卵しに上陸するのは左の写真の種類、

アカウミガメです。

日本は北太平洋で唯一のアカウミガメの産卵場なんですよ!

外敵の少ない夜、上陸したウミガメは写真のような「ボディーピット」と

呼ばれる体が隠れる程度の穴を掘ります。

ボディーピットができると、後肢を左右交互に使って産卵用の穴を掘ります。

足が届かなくなるくらい深い穴を掘り終わると、産卵が始まります。

この穴、深さ約50cmもあります!

一度掘ってみるとわかりますが、大変な作業なんですね。

ウミガメは1度の産卵でなんと約100個の卵を産みます。

昨日上陸したアカウミガメも産卵をして海へと戻っていきました。

穴の中に小さな卵が見えますか?

卵はピンポン玉くらいの大きさをしています。

砂の中に産み落とされてから、早くて約40日、遅くても約80日で仔ガメが孵化します。

8月頃にはカワイイ仔ガメが海へと旅立つ姿が見れるのを今から楽しみにしています。

※気温もあたたかくなり、夜に海へ行くかたも多いと思います。

もし、そこで偶然にもウミガメに出会った方は驚かさないよう静かに見守ってください。

産卵のために上陸したウミガメはとても用心深く、強い光や大きな音にとても敏感に

反応し海に戻ってしまいます。

母ウミガメに安心して産卵してもらえるように、ご協力をお願いします!

byさやえんどう

2009/06/03 13:15

新しい仲間!!

最近新しい仲間が増えましたよ!!

その子は・・・・

トゲカナガシラです(●^o^●)

この子はホウボウ科の仲間になるんですよ!!

では、このホウボウ科の名前の由来をご紹介しましょう!!

まず一つは、胸鰭の一番下の軟条3対は赤く遊離し、太く発達しており、

これを脚のように動かして海底を「歩き」回ります。

よって、「方々」を歩き回ることよりこの名前がついたそうです(^O^)/

もう一つの由来は、海底でボーボーと響き渡るような音を浮き袋より出すため

この様な名前がついたようです☆

鳴くは雄のようで、丈夫な筋肉を収縮させることにより音を出すようです(^O^)/

また、胸鰭はとても綺麗な色をしており、広げると・・・・

このようになにます!!

漁師さんより頂いたため、片方の胸鰭が破れてしまっていますが・・

ですが、とても綺麗です(^O^)

皆さんモラスコむぎにトゲカナガシラを見に来てはどうですか??!!

byあやぱん

2009/05/31 15:25

その子は・・・・

トゲカナガシラです(●^o^●)

この子はホウボウ科の仲間になるんですよ!!

では、このホウボウ科の名前の由来をご紹介しましょう!!

まず一つは、胸鰭の一番下の軟条3対は赤く遊離し、太く発達しており、

これを脚のように動かして海底を「歩き」回ります。

よって、「方々」を歩き回ることよりこの名前がついたそうです(^O^)/

もう一つの由来は、海底でボーボーと響き渡るような音を浮き袋より出すため

この様な名前がついたようです☆

鳴くは雄のようで、丈夫な筋肉を収縮させることにより音を出すようです(^O^)/

また、胸鰭はとても綺麗な色をしており、広げると・・・・

このようになにます!!

漁師さんより頂いたため、片方の胸鰭が破れてしまっていますが・・

ですが、とても綺麗です(^O^)

皆さんモラスコむぎにトゲカナガシラを見に来てはどうですか??!!

byあやぱん

2009/05/31 15:25